Neue virtuelle Welt, neue Regeln? Wie beeinflussen Videochats Unternehmensführung und Controlling? Seit Beginn der Corona-Pandemie ändert sich, wie wir miteinander arbeiten und sprechen, wie wir informieren und informiert werden, wie wir lehren und lernen. Gemeinsam mit dem Hirnforscher Professor Gerhard Roth und an uns selbst haben wir experimentiert und geforscht. Hier unsere Einsichten.

Wie der Hintergrund Wirkung und Erfolg von Videochats beeinflusst

von Nicolas Bissantz und Gerhard Roth

Seit Corona scheint der Tag nur noch aus geplanten und spontanen Videochats und -konferenzen zu bestehen. Für viele ist das sehr belastend, aber beinahe jeder ist existenziell darauf angewiesen, diese Änderung in der Informations- und Kommunikationskultur zu meistern. So auch wir. Daher machten wir uns auf, die Situation aus Sicht von Unternehmensführung und Controlling auf Grundlage aktueller neuro- und kognitionswissenschaftlicher Erkenntnisse zu beleuchten. Unsere Ergebnisse interessierten auch die Wirtschaftswoche, die uns kürzlich dazu befragte.

Videochats: So neu ist das Neue nicht

Dass wir uns an neue Formen der Kommunikation adaptieren müssen, ist nicht neu. Weder in langfristiger noch in kurzer Betrachtung. Für unsere Großeltern waren die ersten Telefonate zunächst „Teufelszeug“: Da spricht jemand, aber man sieht niemanden. Jahrtausende davor war die Schrift neu und verbreitete sich unendlich langsam. Der Mensch lernte schließlich, Briefe zu schreiben und seine Gedanken und Gefühle mitzuteilen. Wieder davor wurden Zahlzeichen für die Verwaltung von Kornspeichern erfunden. Immer wieder muss der Mensch Information und Kommunikation an neue Mittel anpassen. Aus dem Liebesbrief früherer Tage wurden SMS-Nachrichten, WhatsApp-Chats und Videobotschaften, letztere mitunter sogar in sozialen Netzwerken und öffentlich.

Das Neue ist komplexer

Jedes Medium, das räumliche Distanzen überwindet, provoziert eigene Herausforderungen. So ist es beim Brief, dem Bild, dem Telefon, der E-Mail und eben jetzt beim Videochat. Jedes Mal hat das Gehirn aufs Neue damit umzugehen, dass natürliche Elemente fehlen und die Kommunikation verarmt ist. So muss im Brief das Wort ohne Stimmlage auskommen, im Telefonat die Stimme ohne Mimik. Stattdessen kommen andere Elemente hinzu. Zuletzt mussten wir lernen, dass die Situation, jemand anderen direkt vor sich zu sehen und klar und deutlich sprechen zu hören, nicht das Gleiche für den anderen bedeuten muss. Die Kamera ist ein Auge, das erst angeschaltet werden muss. Zudem sprechen wir jetzt regelmäßig vorm Spiegel, weil die Webcam uns selbst zeigt, und wir sehen uns selbst beim Sprechen zu.

Gemeinsam an verschiedenem Ort

Den natürlichen Gegebenheiten der Urzeit entspricht nur das persönliche Gespräch am selben Ort. Damals und dafür haben sich unsere grundlegenden Kommunikationsmittel entwickelt. Derselbe Ort schafft und regelt wichtige Gemeinsamkeiten: Man sieht und hört sich, und mithilfe verbaler und nonverbaler Signale (Gestik, Mimik, Stimmlage, Körperreaktionen) lässt sich einigermaßen schnell und verlässlich abschätzen, ob das Gegenüber es ehrlich mit uns meint. Der Ort des Geschehens gibt weitere wichtige Hinweise darauf, ob Vertrauen gerechtfertigt ist – kenne ich den Ort, ist er sicher oder kann er eine Falle sein? Im Videochat ist das auf seltsame Weise anders. Man ist zusammen, aber an verschiedenem Ort. Jedoch und anders als beim Brief oder beim Telefonat verengt sich im Videochat der Austausch nicht auf einen Kanal wie Schrift oder Stimme, sondern er erweitert sich. Vordergründig wird Distanz mit Bild und Ton diesmal umfassender überwunden – aber dann eben doch nicht.

Sehen ist situationsgebunden

Verschieden ist der Ort in Vordergrund und Hintergrund. Das ist von größter Wichtigkeit für den emotionalen Eindruck und die Gedächtnisleistung. Unser Gehirn sieht und deutet alles vor dem jeweiligen Hintergrund – in dem Ambiente und in dem Kontext, den der Hintergrund schafft. Unsere Wahrnehmung ist niemals nur auf ein bestimmtes Objekt im Vordergrund begrenzt, sondern die sogenannte „parafoveale Aufmerksamkeit“ erfasst immer auch das „Drumherum“ des Objektes. Bewusst wird uns das allerdings nur dann, wenn im Hintergrund etwas vom Erwarteten Abweichendes geschieht. Auf die Kommunikation und ihre Wirkung hat all das erhebliche Folgen.

Nicht Höhle, sondern Bühne

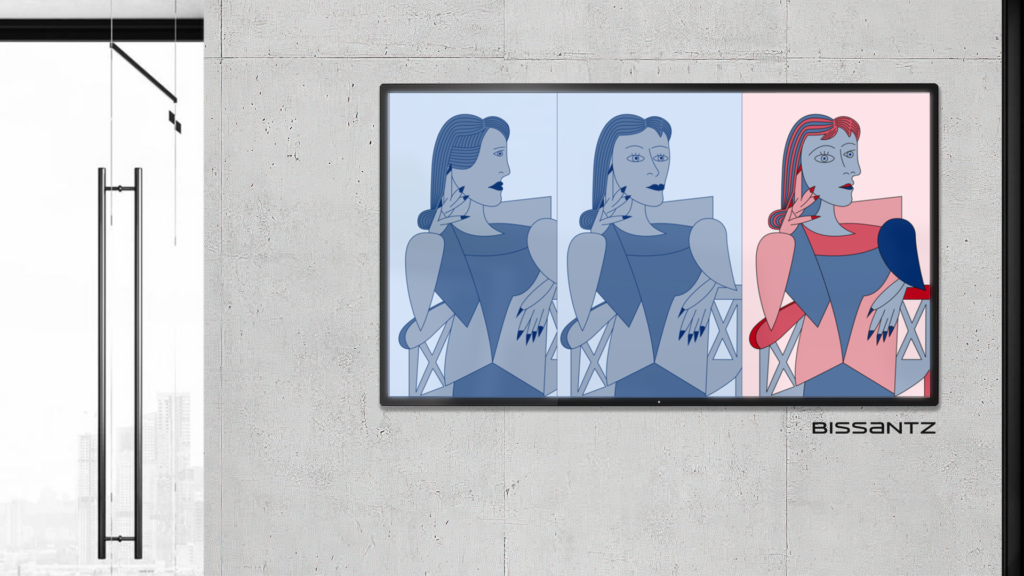

Die neue Situation ist zudem tückisch. Insbesondere die Geborgenheit des eigenen Zuhauses, aber auch die des eigenen Büros sowie die Entfernung vom Gesprächspartner vermitteln Sicherheit. Diese Sicherheit trügt. Ob man will oder nicht, Büro und Heimarbeitsplatz werden unkontrolliert zu einer Bühne. Dort gelten unbekannte und ungeübte Regeln. Man vergleicht und wird verglichen – mit den Sehgewohnheiten, die Fernsehmoderatoren und Nachrichtensprecher geprägt haben. Bei deren Auftritten werden Bildausschnitt, Kamerawinkel, Ausleuchtung, Ton, Kleidung, Frisur und Hintergrund nicht dem Zufall überlassen. Uns hingegen fehlen Erfahrung, Training und Ausstattung. Wir gewinnen und geben derzeit unbewusst viele Einblicke, die wir so gar nicht wollen. Und wir finden uns in einer neuen virtuellen Welt wieder. Zusammen mit der richtigen Ausleuchtung schaffen digital erzeugte und eingeblendete Hintergründe beliebige neue, virtuelle Welten, die von der echten nicht mehr unterscheidbar sind. All diesen neuen Situationen sind wir ausgeliefert, oder wir liefern uns ihnen freiwillig aus – mit allen erdenklichen Risiken.

Videochats – wichtig für den Erfolg

In den Unternehmen und an der eigenen Karriere hängt viel ab von diesen neuen Fragen. Wie hält man die Kultur aufrecht? Wie steuert man ohne persönliches Gespräch? Wie vermeidet man Blamagen, insbesondere beim Einblick ins private Umfeld? Die Herausforderungen nehmen umso mehr zu, je wichtiger die Botschaften werden und je stärker sie das Handeln der Empfänger beeinflussen sollen. Neurobiologen formulieren es so: Wie schafft man es, dass Botschaften nicht nur in den Sinnesorganen oder bestenfalls im kognitiven Cortex ankommen, sondern im limbischen System als Ort der emotionalen und motivationalen Bewertung, und dann das getan wird, was Zweck der Botschaft war – und das auch noch auf Distanz? Denn: Die Kommunikation auf Distanz ist in unserem Überlebensapparat nicht vorgesehen.

Überdies gehen die Videochats aktuell noch oft mit Dissonanzen einher. Licht und Kamerawinkel stimmen nicht. Gesichter bleiben im Dunkeln, schauen auf das virtuelle Gegenüber herab oder sind unvorteilhaft ausgeleuchtet. Schlechte Bandbreite versetzt Bild und Ton gegeneinander oder erzeugt störende Artefakte. Hinter dem Sprecher erfassen wir Gegenstände oder Szenen, die automatisch unsere Neugier wecken: Was stellt das Gesehene dar? Bei jeder solcher Ablenkung auf den Hintergrund wird ein Teil des „vordergründig“ Gesagten verpasst, weil beide Inhalte in der Wahrnehmung um Ressourcen konkurrieren. Wenn Dissonanzen zwischen Vorder- und Hintergrund auftreten, dann beschäftigt das unser Gehirn fast ununterdrückbar. Schlimmer noch: Dissonanzen solcher Art verbinden sich mit Botschaft und Sprecher und begrenzen oder konterkarieren den Zweck des Gesprächs. Anstatt dem CEO zuzuhören, fragen wir uns, warum sein Arbeitszimmer zuhause, anders als das im Büro, einer Besenkammer gleicht. Es gilt: Der Hintergrund kann für die Wirkung eines Gesprächs wichtiger werden als das Gespräch selbst.

Aufmerksamkeit ist knapp – knapper, als wir denken

Treten wir einen Schritt zurück und sehen uns die Situation aus neurowissenschaftlicher Perspektive an. Der limitierende Faktor für Videochats wie für jede andere Form von Kommunikation ist die knappe Aufmerksamkeit. Verstehen und verstanden werden verlangen Anstrengung vom Gehirn. Wir überschätzen eigene und fremde Aufmerksamkeit. Das Nadelöhr ist das Arbeitsgedächtnis. Es ist bereits aus physiologischen Gründen in seinen Ressourcen notorisch begrenzt, denn die dort stattfindenden schnellen Umverknüpfungen zwischen den beteiligten Nervenzellen sind stoffwechselmäßig sehr anspruchsvoll. Aber auch kognitiv ist es sehr begrenzt: Aus eigenem Erleben, u. a. von schwierigen Prüfungen oder der Lektüre anspruchsvoller Bücher, weiß man, dass man hohe Konzentration nur für begrenzte Zeit aufbringen kann. Die Zeitspanne wird umso kürzer, je mehr Aufmerksamkeit der Erfassung eines Inhalts gewidmet werden muss. Im Alltagsleben unterliegen wir dennoch gerne der Illusion, dass man jemand länger und aufmerksamer zuhören könnte, wenn man es nur wollte. Wir sagen uns dann, „es war einfach zu langweilig“ oder „der hat mich abgehängt“. Die absolute Begrenztheit des Arbeitsgedächtnisses lässt sich nicht überwinden, sondern man muss gut haushalten. Wir merken das z. B. an komplizierten Darstellungen: Ihre konzentrierte visuelle Erfassung ist bereits so schwierig, dass sie alle Ressourcen verbraucht und das Denken buchstäblich zum Erliegen kommt. Man muss sich das Arbeitsgedächtnis wie einen Trichter mit einem sehr kleinen Loch vorstellen. Was nicht hindurch geht, bleibt auf der Strecke. Im Videochat wird diese so knappe Aufmerksamkeit durch das Hantieren mit der Technik, bei vielen zusätzlich durch häusliche Gegebenheiten strapaziert. Eheleben, Kinder und Haustiere kosten immer wieder Konzentration.

Weniger augenfällig ist: Videochats erzeugen neue räumliche Situationen. Eine Person sitzt vor einem uns neuen Hintergrund. Gegenseitig verlangt damit der jeweils andere Ort Aufmerksamkeit für seine Deutung. Gibt einem der Hintergrund Rätsel auf, so mag das die Aufmerksamkeit so sehr binden, dass man gar nicht mehr bei der Sache ist.

Wie beschrieben, kommt die knappe Aufmerksamkeit aus dem Arbeitsgedächtnis. Die Auffassungen zu seiner Enge haben sich im Laufe der Jahre geändert und verschärft. Nach der bekannten Lehrmeinung des britischen Psychologen Alan Baddeley, dem Begründer des Begriffs Arbeitsgedächtnis, hat unser Gehirn Schubladen für die Verarbeitung verschiedener Inhalte wie Schrift oder Bilder. So unterscheidet Baddeley ein verbales Arbeitsgedächtnis, ein bildhaftes Arbeitsgedächtnis, ein Objekt-Arbeitsgedächtnis oder ein Bewegungs-Arbeitsgedächtnis. Man nahm zunächst an, dass die Verarbeitung in diesen Schubladen sich nicht oder kaum gegenseitig begrenzt. Genaue Studien zeigen inzwischen aber, dass das nur bei geringer bis mittlerer Belastung gilt. Je höher die kognitiven und emotionalen Anforderungen an die Verarbeitung einer Art von Inhalten (etwa Bilder) ausfallen, desto eher werden die neuronalen Ressourcen von den Netzwerken abgezogen, die sich mit anderen Inhalten (etwa Sprache) befassen (so sagt man: „sei jetzt mal still, ich muss mich ganz auf diese Details konzentrieren“). Für die räumliche Gestaltung von Videochats bedeutet das: Je konzentrierter die Zuhörer dem gesprochenen Wort folgen sollen, desto weniger Anlass darf man geben, dass sie sich stattdessen mit einem Fitnessfahrrad, einer Barockskulptur oder einer Wendeltreppe im Hintergrund beschäftigen – „Muss ich mehr für meine Form tun?“, „Ein Erbstück?“, „Wo führt sie hin?“.

Schlechter Eindruck haftet am Ort

Die Raummerkmale sind in Videochats so wichtig, weil aktueller und erinnerter Ort von Objekten und Ereignissen immer relevant sind. Wahrnehmung wird viel mehr vom Gedächtnis organisiert, als uns das bewusst ist, und damit von unseren Vorerfahrungen und Erwartungen. Nur wenig von dem, was wir gerade wahrnehmen, kommt aktuell von den Sinnesorganen. Das Gehirn scannt blitzschnell anhand von Schlüsselmerkmalen, ob die Situation bekannt oder unbekannt ist, und im ersteren Fall fügt es aus dem Gedächtnis vorab gespeicherte Inhalte hinzu und ergänzt sie zu einem Gesamtbild. Dies erleben wir, wenn wir in eine vertraute Umgebung wie etwa unserem Arbeitszimmer treten: Sofort ist das Gesamtbild da – und wir übersehen prompt die Änderungen, die in unserer Abwesenheit eine ordnungsliebende Person vorgenommen hat.

Betreten wir einen uns völlig unbekannten Ort, dann setzt tatsächlich ein minutenlanges „Scannen“ ein. Weil das in neuen Gefahrensituationen fatal sein kann, gilt die Devise: besser zehnmal vor einer vermeintlichen Gefahr unbegründet weglaufen, als einmal zu genau zu lange hinschauen, um was es sich handelt. Ein wichtiges dafür verantwortliches Areal im Gehirn ist der Hippocampus. Er hat zwei – häufig miteinander verbundene – stammesgeschichtliche Grundfunktionen, nämlich als bedeutsame Schaltstelle in der Stressregulation und als Grundlage des Ortsgedächtnisses. In unserem bewussten Erleben regiert der Hippocampus das sogenannte deklarative Gedächtnis mit dem Kern des episodisch-autobiographischen Gedächtnisses. Es beschäftigt sich dabei zentral mit der Frage, was mir wo passierte. Das ist wichtig für das Überleben, denn Gefahren sind auch ortsabhängig. Gefahren lauern bekanntlich kaum überall, sondern an bestimmten Orten. Daneben sind Kenntnisse über den Ort auch bei der Nahrungs- und Partnersuche unabdingbar. Einer der letzten Nobelpreise für Medizin und Physiologie wurde an Forscher vergeben, welche die Leistungen des Hippocampus und seiner Umgebung in der Großhirnrinde als Orts- und Navigationsgedächtnis spektakulär aufklärten.

Entscheidend für unsere Überlegungen ist: Zu dem Was und Wo fügt der Hippocampus noch unsere Gefühls- und Stimmungslage aus dem limbischen System hinzu, d. h. wie wir uns fühlen, wenn wir etwas an einem bestimmten Ort erlebt haben. All das zusammen brennt sich positiv wie negativ in unser autobiographisches Gedächtnis ein. Erinnerungen von Orten tauchen vor unserem inneren Auge auf, bevor wir tatsächlich an diesen Ort gehen. Schon negative Erinnerungen an einen Ort (z. B. die Schule, ein Unfallort, das Krankenhaus) lösen Gefühle der Beklemmung aus, ohne diesen Ort selbst sehen zu müssen, auch wenn wir ihn gar nicht tatsächlich sehen. So spüren wir es auch beim Eintritt in das Zimmer des Chefs als Hintergrund, wenn dort in der Vergangenheit belastende Gespräche geführt wurden, selbst wenn der Chef jetzt ein ganz Anderer ist und es gut mit uns meint. Der Ort ist damit selbst ein Signal, auch ein virtueller Ort, auch im Videochat: Wo sitzt mein Gegenüber? Was bedeutet sein Hintergrund? Kann er mir wichtige Hinweise auf die Einstellungen und Absichten des Gegenübers geben?

So wie sich der Hintergrund negativ mit jedem Ereignis verbinden kann, so hilfreich kann er umgekehrt für die Verarbeitung der Vordergrundinformationen sein. Jeder von uns kennt die Tatsache, dass eine bestimmte räumliche Situation sich auf einen Gesprächsverlauf sehr positiv auswirken kann, wenn er eben nicht ablenkt, sondern nahe an der Wahrnehmungsschwelle oder gar darunter bestimmte Stimmungslagen anregt oder einfach entspannt, genauso wie die kaum hörbare Hintergrundmusik im Kaufhaus. Das wäre bei einer relativ vertrauten positiv wirkenden „Kulisse“ der Fall, die unser Gehirn „mit einem Blick“ abhaken kann und uns signalisiert: du hast nichts zu befürchten, es wird alles gutgehen!

Wie muss man vorgehen?

In jedem Videochat fragt das Gehirn also, ob der Hintergrund etwas mit dem zu tun hat, was gesagt wird. Wird dieser Hintergrund bewusst gezeigt? Welche Bedeutung hat er? Das wichtigste Prinzip zur Gestaltung des Hintergrunds lautet daher: Die parafoveale, also nur vage Wahrnehmung des Hintergrunds muss konsonant, nicht dissonant zur fovealen Wahrnehmung des Vordergrunds sein, und zwar in subtiler Weise. Zugleich müssen wir die genannte Begrenztheit unseres Arbeitsgedächtnisses berücksichtigen, das in erster Linie foveal ausgerichtet ist. Das foveale Arbeitsgedächtnis ist immer von einer „Aura“ oder einem „Halo“ der parafovealen Wahrnehmung und Gedächtnistätigkeit umgeben. Diese ist in praktischer Hinsicht ebenso begrenzt, und zwar durch die Schwelle zur fovealen Aufmerksamkeit, die nicht überschritten werden darf. Damit stellt sich die entscheidende Frage des „Grenznutzens“ am Beispiel des Kofferpackens: Was packe ich in den Koffer der fovealen, was in den der parafovealen Aufmerksamkeit, die nach unterschiedlichen Prinzipien arbeiten.

Fallstudie

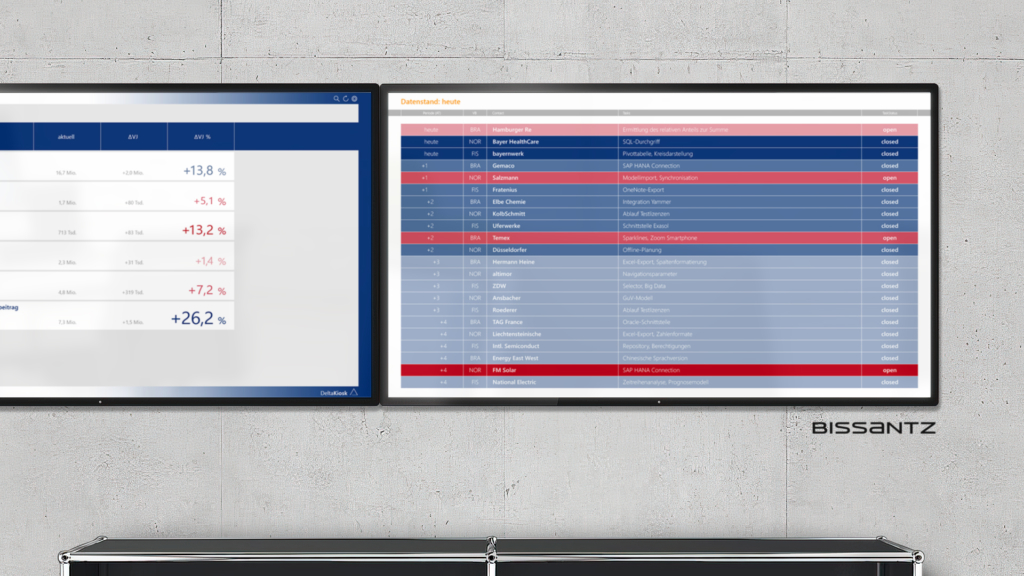

Um das Gesagte an uns selbst zu verproben, haben wir in zahlreichen Videochats mit verschiedenen Hintergründen experimentiert. Wichtige Entscheidungen fielen früh: Die sogenannten „Hintergrundeffekte“ erlauben die kostengünstige und flexible digitale Gestaltung des Hintergrunds. An die leichten Artefakte, die im Bereich des Kopfes und abhängig von der Frisur auftreten, gewöhnt sich die Wahrnehmung rasch und ignoriert sie ebenso wie etwa Gegenlichteffekte in einer realen Umgebung. Die Artefakte lassen sich durch Platzierung vor einer weißen echten Wand oder einer eigens aufgestellten Leinwand weiter reduzieren. Sowohl um den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten als auch um Wirkungen planbar zu machen, gilt für alle unsere Videochats, dass Hintergrundeffekte genutzt werden.

Experimente mit Raum- und Themenvariationen

Es faszinierte uns, dass mit Hintergrundeffekten eine beliebige neue Büroumgebung geschaffen werden kann, die für das Gehirn bei geschickter Gestaltung von einer echten nicht zu unterscheiden ist. So ist es etwa nicht länger eine Frage finanzieller Ressourcen, wie „repräsentativ“ Büroräume in dieser neuen, virtuellen Welt wirken sollen. Gleichzeitig wirft das neue und komplizierte soziale Fragen auf: Ist es günstig, wenn etwa ein Supportmitarbeiter Videoanrufe entgegennimmt und dabei den Eindruck erweckt, er residiere dafür in einem Büro, dessen Größe, Ausstattung und Ausblick auf horrende Büromieten schließen lässt? Ist es günstig oder ungünstig, wenn in der virtuellen Welt Auftragsannahme, Kundendienst, Vorstand und Aufsichtsrat eines hierarchisch tief gegliederten Konzerns dieselben oder gar keine räumlichen Statussymbole nutzen? Sind Hintergründe generell Teil des Marketings – auch im Bezug auf räumliche Illusionen?

Naturgemäß stellten sich auch sehr praktische Herausforderungen: Wird die identische Raumsituation von mehreren Gesprächsteilnehmern gleichzeitig genutzt, so entstehen Dissonanzen oder sogar unfreiwillige Komik, weil man nicht gut im selben Raum auf demselben Stuhl sitzen kann. Man wünscht sich auch für einfachere Aufgaben wie das Einprägen von Namen oder Abteilungsbezeichnungen auf einen ansonsten neutralen Hintergrund Softwareunterstützung in der Verwaltung von Hintergründen.

Was echt wirkt, muss nicht echt sein, und umgekehrt

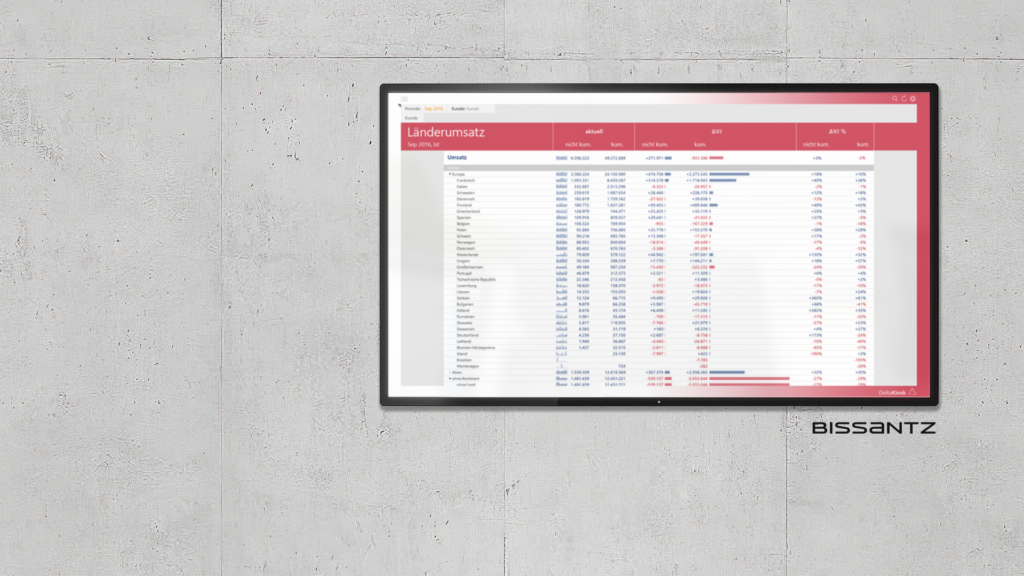

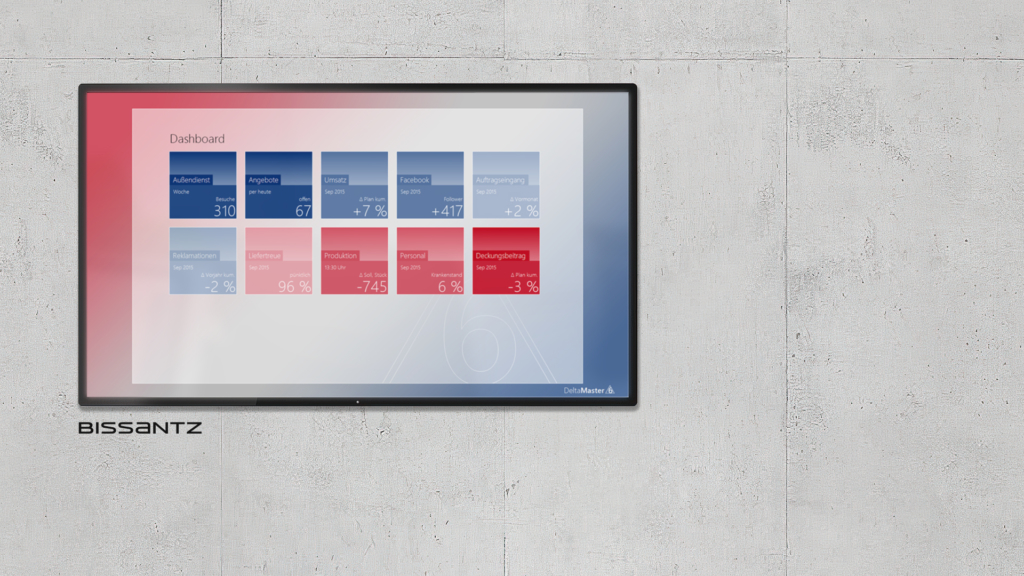

Um die oben skizzierten wissenschaftlichen Überlegungen an uns selbst zu verproben, entwarfen wir mehrere Reihen von Hintergründen, stellten die persönliche Auswahl zunächst frei, beobachteten die Wirkung, sammelten und diskutierten Eindrücke, Erfahrungen und das Feedback von externen Gesprächspartnern. Die Motive unterschieden sich in der Detaillierung der Raumsituation, der Materialität der Wandflächen und in Motiven, die wir auf virtuellen Plakaten oder großformatigen Bildschirmen in den Hintergrund integrierten. Insbesondere interessierte uns die Frage, womit und wie stark wir den Hintergrund für Aufgaben der Teambildung, der internen und externen Vermittlung unserer CI und der thematischen Pointierung von Präsentationen nutzen sollten – ohne den Zweck des jeweiligen Videochats durch Ablenkung zu gefährden.

Ein Beispiel für letzteres lieferte ein Motiv, das unsere Empfehlungen zum Umgang mit Farben auf Landkarten zitierte. Auf den ersten Blick mag ein solches Motiv wie eine sympathische Referenz auf die eigene Arbeit wirken. Im konkreten Fall lenkt es den Gesprächspartner aber in doppelter Weise ab. Solange es im Gespräch nicht tatsächlich um Fragen der Farbwahl geht, entsteht inhaltliche Dissonanz. Wir wissen: das Arbeitsgedächtnis arbeitet immer, weil im Hintergrund etwas wichtig sein könnte. Weil sich unser Gehirn also hartnäckig auf das Zusammenspiel zwischen Vorder- und Hintergrund einen Reim machen will, provozierte der Blick auf diese Landkarten schnell unwillkürliche Ablenkung. So mag man sich u. a. einmal mehr darüber wundern, dass London südlich von Hamburg und Berlin liegt, und hört kaum noch zu.

Hintergrund als thematische Referenz – Verstärkung oder Ablenkung?

Wir experimentierten auch mit diversen Raumsituationen und beobachteten die Wirkung von Konzepten unserer Gesprächspartner auf uns. Auf den ersten Blick schienen Raumsituationen, die die tatsächliche Büroumgebung ins jeweilige Home Office holten, vorteilhaft, weil glaubwürdig. Naturgemäß bieten Fotografien eines Großraumbüros, eines Firmengeländes oder eines Foyers jedoch zu viele ablenkende Details.

Alles in allem erwies sich eine angemessene Hintergrundgestaltung als schmaler Grat und nach einigen Iterationen entschieden wir uns für enorm reduzierte Lösungen. So bevorzugen wir für die meisten Situationen einen neutralen Hintergrund in einer zur Corporate Identity passenden Materialität mit eingeprägtem Logo und Namenszug.

Vertrauen, Kompetenz, Feinfühligkeit

Die Gestaltung von Hintergründen ist nur eines von mehreren Themen, die uns neu beschäftigen müssen. Immer wieder stellt sich die Frage: Wie verringert man die entstehende Distanz? Wie trägt man zur Vertrauensbildung bei? Wie vermittelt man den Eindruck der Kompetenz? Wie wahrt man Feinfühligkeit? Dafür braucht es neue Regeln. Unsere nächsten Experimente erproben die Möglichkeiten der „virtuellen Teeküche“. Mitarbeiter finden sich zwanglos in Pausen zusammen, Zutritt und Rückzug aus Gesprächsrunden sind so einfach und selbstverständlich wie in der echten Welt.